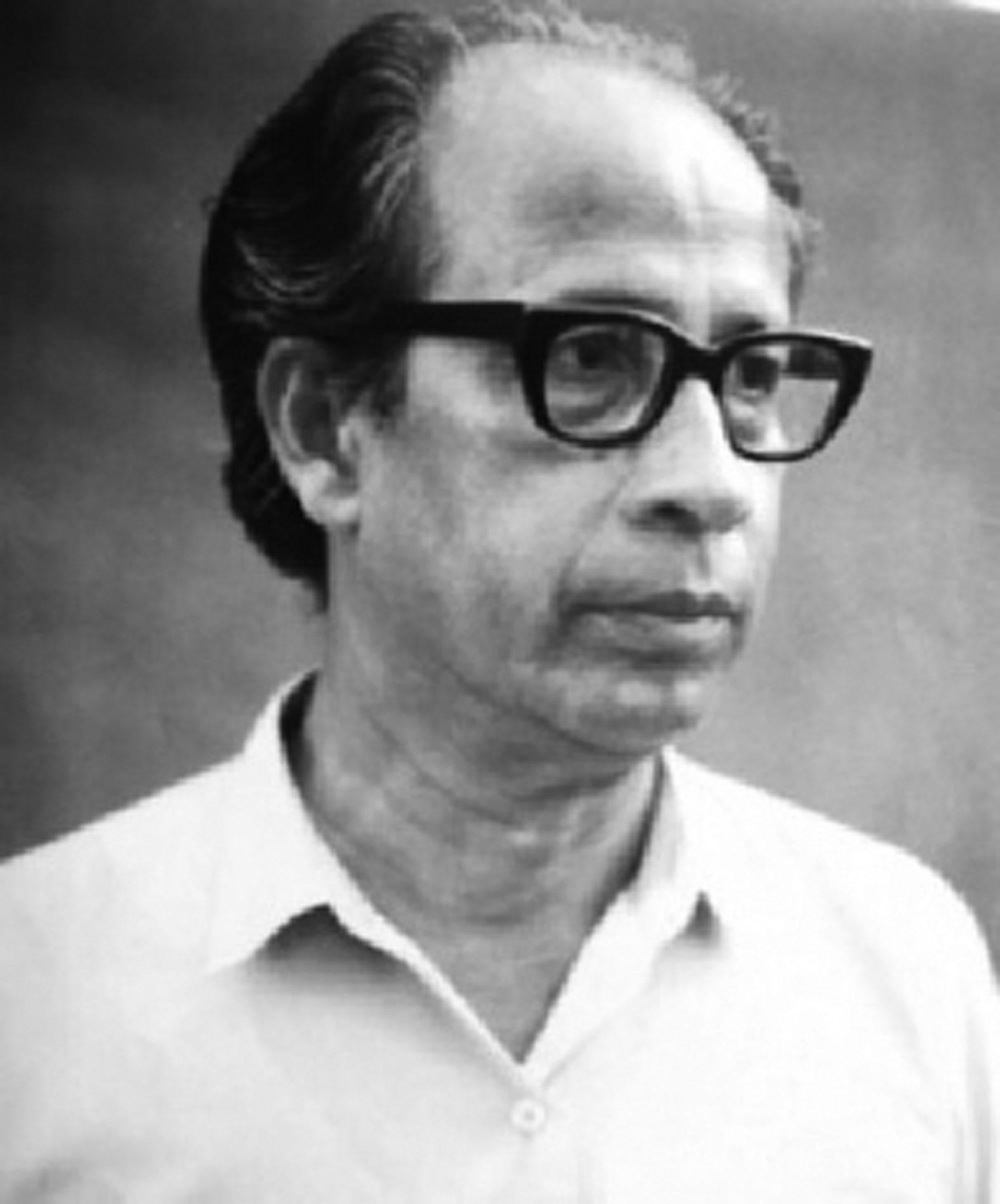

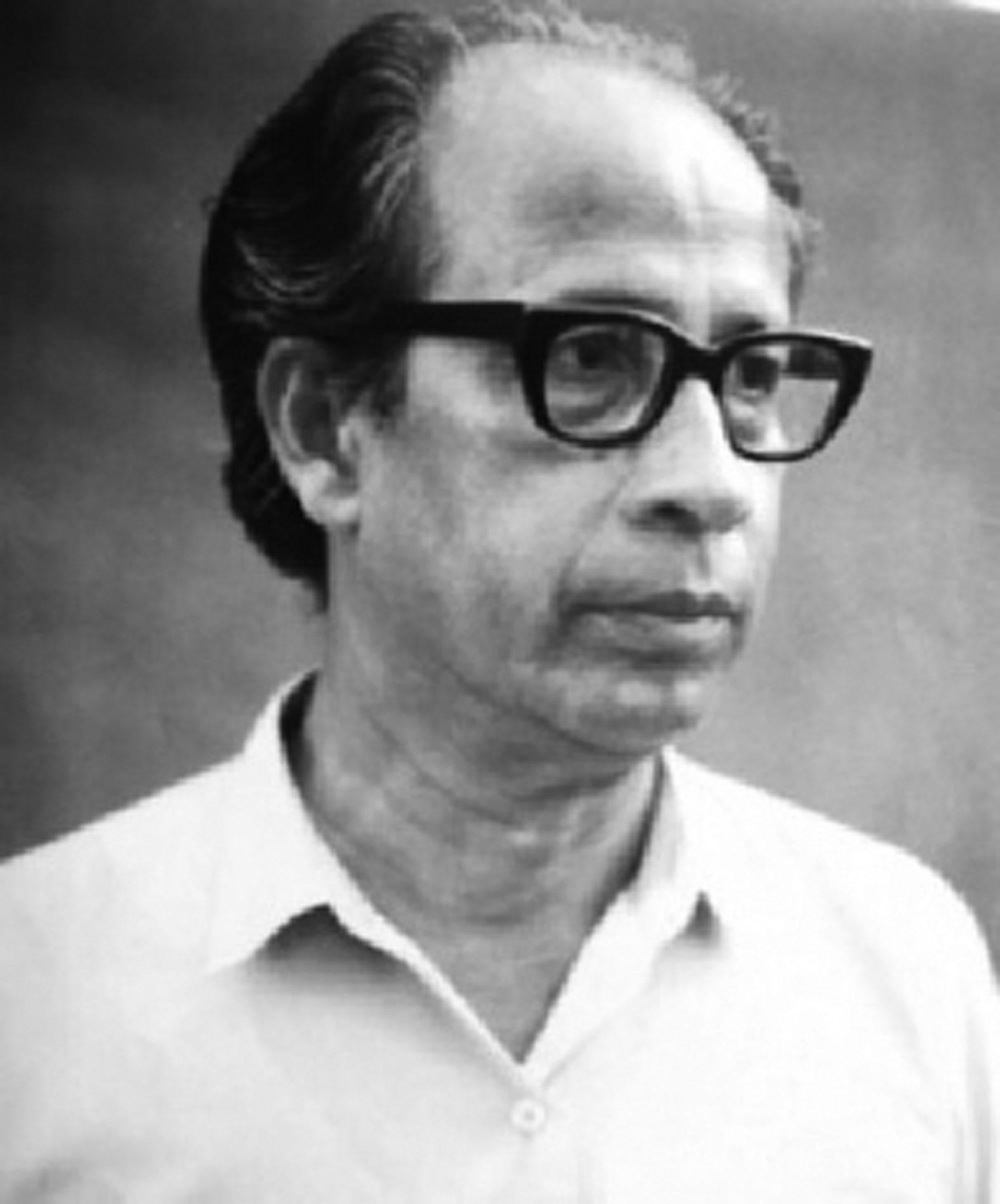

বশীর আল হেলাল (১৯৩৬) এমনই একজন সাহিত্যিকের নাম যিনি সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখতে ঢের পছন্দ করেন, অনেকে তাকে শুধু প্রাবন্ধিক হিসেবে জানলেও তিনি গল্প-উপন্যাসে উলেস্নখযোগ্য অবদান রেখেছেন, সর্বদা সদালাপি-হাস্যোজ্জ্বল-শান্ত এবং বিনয়ী, সর্বোপরি নিরাহংকার এই মানুষটির সঙ্গে আমার ১৯৯৬-৯৭ সালের দিকে পরিচয় এবং বেশ কথাবার্তা হয়, বাংলা একাডেমি (তরুণ লেখক প্রকল্পে) তৃতীয় ব্যাচে অংশগ্রহণে, সেখানে মুক্তালোচনায় তিনি আমাদের তার অভিজ্ঞতার গল্প যেমন বলেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ কেন বাংলাদেশের পাঠকের জন্য অবশ্য পাঠ্য তার একটা বিশদ আলোচনা করেছিলেন বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা হয়, পৈতৃকসূত্রে আমি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া শান্তিপুরের মানুষ, আমাদের পরিবারের অনেকে সেখানে বর্তমানে আছে, বশীর আলহেলাল মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৩ অবধি ঢাকার বাংলা একাডেমিতে উচ্চপদের কর্মকর্তা ছিলেন। বশীর আলহেলাল একজন শিল্পী, শিল্পী মনটা তার নরম-কোমল, তার গল্পের কাহিনি-চরিত্রের মতোই। আজ তার আলোচনা তেমন দেখা যায় না, তাকে নিয়ে কেউ দু-চার শব্দ উচ্চারণও করে না আজকাল। আমরা কি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, অথচ কিছু সাহিত্যিকদের নিয়ে কত বছরের পর বছর আলোচনা হয়, তারা কি খুব উঁচু দরের সাহিত্যিক, নাকি ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না বলে নামিদামি গোত্রের, বোঝা ভারী শক্ত দেখছি, কে কত দরের ভারী বোঝা কে জানে!

বশীর আলহেলাল যে বাংলা সাহিত্যের একজন উচ্চমানের কথাকার সে কথাও ভুলতে বসেছি আজ, নিভৃতে থাকতে থাকতে তিনি নিজেকে এতটাই দূরে সরিয়ে রেখেছেন যে তার কোনো সংবাদও সেভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাংলাভাষার বোদ্ধা পাঠক বৈ তো সাধারণ পাঠক জানেই না যে তিনি কত বড় একজন কথাশিল্পী। 'স্বপ্নের কুশীলব' (১৯৬৭) 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া' (১৯৭২) 'বিপরীত মানুষ' (১৯৭৭) 'ক্ষুধার দেশের রাজা'(১৯৮২) ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের সমাজজীবন-লোকজীবনের নানাবিধ চিত্র ফুটে উঠেছে, তার গল্পের চরিত্র বা মানুষের নানান পেশার নানান শ্রেণির নানান সমাজের ভেতর থেকে এসেছে, তিনি গল্পের পরিধিকে নানান স্তরে উপনীত করেছেন, নগর-মহানগর-গ্রাম বা মফস্বল ঘুরেফিরে ছুঁয়ে গেছে তার গল্পের ভূমিভাগে।

নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কত ভয়াবহ তার রূপ দেখা যায় 'প্রাণগঙ্গা' গল্পে, নাগরিক জীবনের অবহেলিত একটা বাঁক এ গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে চমৎকারভাবে। বস্তিবাসী এবাদ আলী, ঢাকা শহরের আর দশটা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মতোই রুটির দোকান খুলে জীবিকানির্ভর করে, রিকশাচালক থেকে শুরু করে হকার-হেলপার-ভিখারি যেমন আছে আবার সহায়-সম্বলহীন ছিন্নমূল মানুষ এবাদ আলীর দোকানে বসে রুটি কিনে খায়, নানান জাতের-পেশার গরিব মানুষ তার দোকানে প্রতিনিয়ত আসে, ক্রেতার মন জুগিয়ে পুলিশকে মোটামুটি খুশি করে তার ব্যবসা চালাতে হয় এই শহরে, ঢাকা শহর বিচিত্র জায়গা, কারও মনের ভাষা কেউ বোঝে না, কার মনে কি আছে স্বয়ং উপরওয়ালাই জানেন, তাই এখানে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন কিসিমের লোকের সঙ্গে ছল-চাতুরী করে চলতে হয়, এবং এটাই প্রকৃত নিয়ম, এর থেকে একটু হেরফের হলেই হাতে হেরিকেন মাথায় বাঁশ! এ গল্পে দেখা যায় এবাদের দোকানে আসে এক বয়স্ক মহিলা, সম্পর্ক বেশ গাঢ় হয়, একদিন সে মহিলা তাকে বাসায় নিয়ে যায়, পরিচয় করিয়ে দেয় তার মেয়ে শরিফুনের সঙ্গে, একটু একটু করে এবাদ বুঝতে পারে, এ মহিলা তার মেয়েকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করবে, পরবর্তী সময়ে দেখা যায় শরিফুনের সঙ্গে এবাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে ভালোবেসে ফেলে এবং তাদের বিয়ে হয়। গল্পকার বশীর এ গল্পে বস্তিজীবনের বাস্তব এবং রুচিসম্মত একটা চিত্রাংকন করেছেন, জীবনের যে কত রকমের মানে হয় তা পাঠক দেখে।

দেশভাগ যেমন কারও কারও কাছে সৌভাগ্যের চাবি অনুরূপ দেশভাগ কারও কারও কাছে সহায়-স্বজন হারানোর কষ্ট, যে কষ্টের যে যন্ত্রণার কথা হয়তো কাউকে বোঝানো যাবে না, 'মাধুরী' গল্পে দেখা যায়, দুই বোন সাবিত্রী আর মাধুরী, তাদের গ্রামের সবাই একে একে ওপারে চলে গেছে, নতুনজন আসছে, আশপাশের চেনা-পরিচিত মানুষজন কমে যাচ্ছে সেই জায়গায় নতুন অপরিচিত মানুষে ভরে যাচ্ছে, হিন্দু বাড়িগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কিনে নিচ্ছে ওপার থেকে আসা মানুষ নয়তো স্থানীয় কোনো ধনী মানুষ, চারদিকে কেমন একটা যাই যাই পরিবেশ, এরমধ্যে বেঁচে আছে কয়েকটি হিন্দু পরিবার, তারা বড় একা, কোথাও যাবে না হয়তো যাওয়ার ইচ্ছাও নেই, একটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, কি হবে তারপর। মাধুরী নিজেদের মাটির বাড়িটি প্রতিদিন নেপে গোবর দিয়ে, আশপাশের মানুষজন তাকিয়ে দেখে, নতুন নতুন পাকা দোতলা বাড়ির পাশে তাদের মাটির বাড়ি নেহাত গৌণ কিন্তু তারপরও একটা স্মৃতি নিয়ে দিনাতিপাত করছে তারা, তার স্বামী কানাই নিরুদ্দেশ দীর্ঘকাল ধরে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারে না, তবে অনুমান করে কলকাতা নয়তো কৃষ্ণনগর আছে, একটা জীবন এভাবেই নষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলে মাধুরী ভেঙে পড়ে না, প্রতিবেশী কত মানুষ মাধুরীর সঙ্গে আলাপ জমাতে আসে, আসলে তাদের ওই একটাই বদ-মতলব, মাধুরীর শরীর দেখা, দানেশ নামের একজন তো গায়েপড়া স্বভাবের, সে তো বিয়েও করতে চায় কিন্তু মাধুরী পাত্তা দেয় না। শবেবরাতের রাত্রে মুসলমানদের ঘরে হালুয়া-রুটি হয়, বাচ্চারা আতশবাজি করে, সাবিত্রীর দুই ছেলে গোবিন্দ-অরবিন্দ বায়না ধরে তারাও আতশবাজি করবে বন্ধুদের সঙ্গে, মাধুরী বোনের ছেলেদের বায়না মেটায় একটা করে টাকা দেয়। পরিশেষে দেখা যায়, মুসলমানের দরজা-জানালায় ছাদে-কার্নিশে মোমবাতি জ্বলছে, এই রাত্রে ভাগ্য নির্ধারণ হয়; কিন্তু মাধুরীদের ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না, এ গল্পে মানবিক একটা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন গাল্পিক, জীবন চলমান, তার ভেতর মানুষ একটু একটু করে স্মৃতি নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকে, হয়তো বাঁচতে চাওয়াটাও বিলাসিতা; কিন্তু তাছাড়া কি বা করার আছে এই সমস্ত হতচ্ছাড়া মানুষের।

খাদ্যসমস্যা আমাদের পৃথিবীর প্রধান একটা সমস্যা, এখানে কেউ খেতে পারে আর কেউ অনাহারে মরতে পারে, যারা মরে যায় তারা বেঁচে যায়, আর যারা বেঁচে থাকে তারা সারাজীবন পথের নেড়ি কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করে মরে পরের দুয়ারে, হয়তো আমরা তাকে পাগল বলি; কিন্তু পাগলেরও ইতিহাস কেউ রাখে না, কেন সে পাগল কেউ জানে না, জানতেও চায় না, সবই তার ভবিতব্য। 'ক্ষুধার দেশের রাজা' গল্পে দেখা যায় ক্ষুধার ঠাকুর অভিজাত একটা বাড়ি আসে বেল বাজিয়ে নয়, চিৎকার করে যেন সে সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে সে এসেছে জঠর ভর্তি ক্ষুধা নিয়ে, তাকে তার অংশ ফিরিয়ে দাও, কারণ তার তিন সন্তান আর একটা স্ত্রী নরকের কীটের মতো ক্ষুধার আগুনে পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়েছে এবং তারপর তারা মরেছে, জীবন যে কত ভয়ংকর তার ছবি দেখতে পাওয়া যায় গল্পে, মানুষ জঠরের জ্বালা মেটাতে বালুও যে খায় তারও প্রমাণ আছে, কিন্তু আমাদের উপরতলার মানুষ খোঁজও রাখে না মানুষ কতটা অসহায়, একটা রুটি বা অন্ন পায় না কত মানুষ, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সমাজ উন্নত হচ্ছে; কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই অন্ধকার তিমিরে আছে তাদের কেউ খবর রাখে না।

'শবের নিচে সোনা' গদাধর আর হলধর দুই ভাইকে নিয়ে এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের একটা চিত্র দেখানো হয়েছে, রায়েরবাজারের বাসিন্দা অনেক কষ্ট করে বাড়ি ফিরছে, কারণ সে তার বউ-ছেলে-মেয়ে পরিবার পরিজনকে সীমান্ত পার করে দিয়ে এসেছে, আটদিন পরে বাড়ি ফিরে আসে ছোটভাইকে নিয়ে, পথে অনেক বাঁধা-কষ্ট, তারপরও বাড়ি ফিরে দেখে, বাড়ির উঠোনে কুলগাছে বাঁধা দেশি আর সিন্ধির মিশেল গর্ভবতী গাইটি বেঁচে নেই, কবে মরেছে কে জানে, মৃত কিন্তু টলটলে চোখে তার গেরস্থের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মাটিতে যে সোনা পুঁতে রেখে গিয়েছিল, যা সে ভাই হলধরকে বুঝিয়ে দেবে তার বিয়ের জন্য, গাই মরার পর সেই সোনা তার কাছে গো-মাংস ভক্ষণের মতো মনে হয়, নিজেকে সে আর মানুষ ভাবতে পারে না, একটা গাইয়ের মৃতু্যর মধ্যদিয়ে গাল্পিক এখানে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীনতার যুদ্ধকে বোঝাতে চেয়েছে, পরিশেষে দেখা যায় হলধর তার বড়দাদাকে বলছে, মাথা ঠান্ডা করার সময় নাই, গরুটারে যেমন ফেলতে হবে তেমনি একটা গদা অর্থাৎ মুগুর সন্ধান করে এদেশ থেকে পাক-হানাদারদের তাড়াতে হবে, তারপরই মাথা ঠান্ডা হবে।

বশীরের গল্পে মানুষের নানান এই দৃশ্য বিচিত্র স্বপ্নরাঙানো জীবন, ভেতরের-বাইরের নানান চেহারা, কখনো তা মেকি আবার আসল কখনো ঠান্ডা অথবা রৌদ্রের মতো গনগনে, এই মেকি আর আসলের মধ্যে তিনি নিজেকে নিয়ে চলেছেন ভিন্ন কোনো জগতে, সেই জগতের গল্প কখনো হয়তো পথ দেখায় আবার কখনো নিরাশায় নিমজ্জিত করে, তারপরও কোথায় একটা আলো দেখতে পাওয়া যায়, সেই আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাই আমরা, বশীর আমাদের সেই আলোর সন্ধান দেন, মানুষের গল্পই বলেন, মানুষকে দেখিয়ে দেন, তার উপস্থিতির জানান দেন, এরমধ্যেই বেঁচে থাকা এবং এরমধ্যেই মরে যাওয়া। আমরা তো আসলে বাঁচতে-বাঁচতে বেঁচে থাকি আবার মরে যায়, কিন্তু তারপরও কেউ আমাদের দেখে না, দেখার কোনো প্রয়োজন আছে কি! সেই প্রয়োজনহীন মানুষকে নিয়ে বশীর গল্প লিখেছেন, গল্পের ক্যানভাস নির্মাণ করেছেন, গল্পকে মানুষের কাতারে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন।