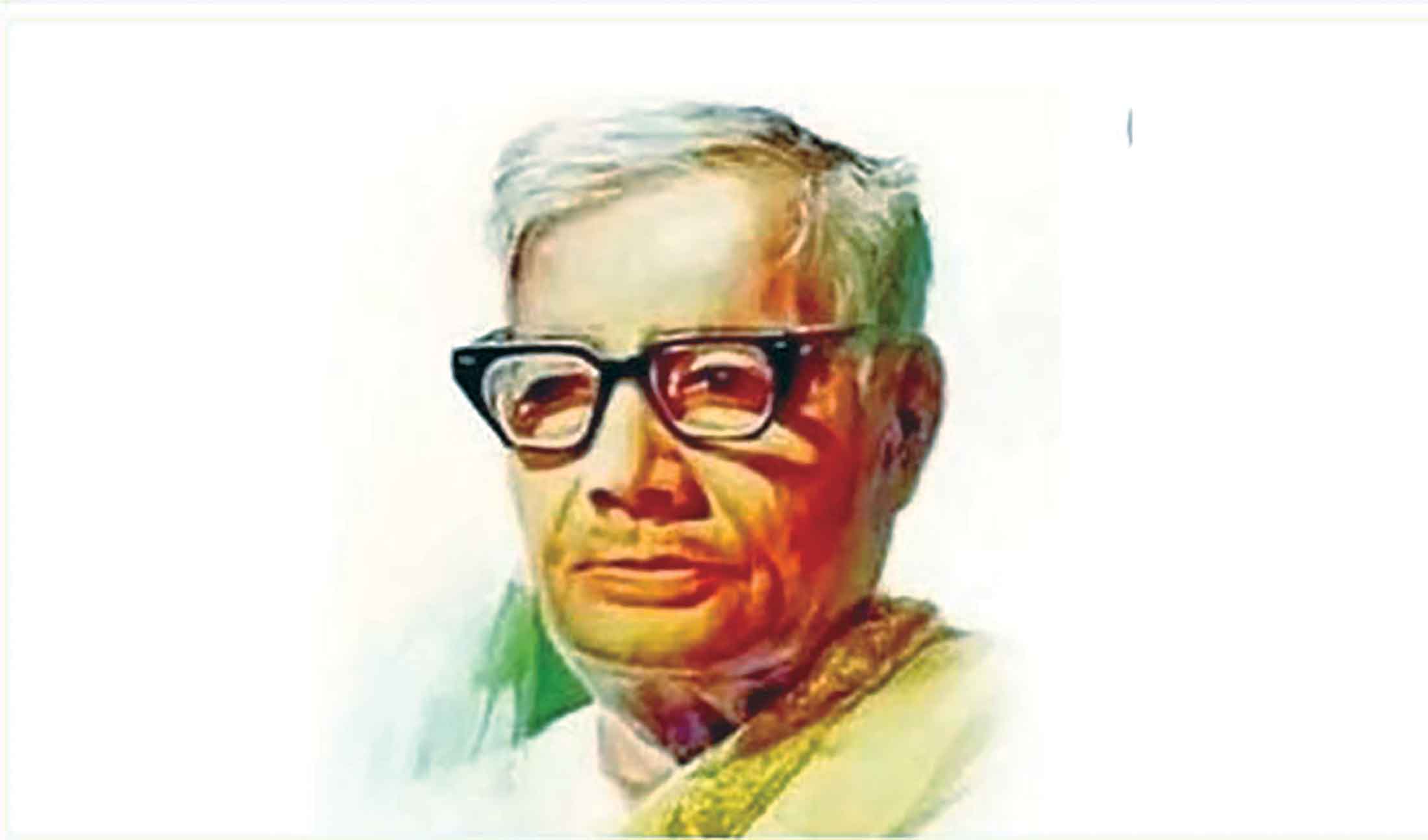

কবি জসীমউদ্দীন। তাকে আমরা 'পলস্নীকবি' বলেই জানি। আমরা 'গীতিকার জসীমউদ্দীন' হিসেবে কতজন জানি তাকে? বা বলা হয় 'গীতিকার' হিসেবে কবিকে নিয়ে আলোচনা হয় কতটুকু? জসীমউদ্দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর শহরের কুমার নদ বিধৌত ফরিদপুরের তাম্বুলখানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক। আবহমান গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অনেক গ্রামের মানুষের মুখে মুখে চলা প্রবাদ পরিমার্জন করে পাঠক উপযোগী করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে আঞ্চলিক শব্দগুলোর যতটা পারা যায় প্রমিত করার চেষ্টা করেছেন। গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন উপাদানে তার কবিতা বা সাহিত্য ভরপুর। সে সময়ে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি! সঙ্গত কারণে তাকে 'পলস্নীকবি' উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে খুব কম লোকই তাকে অনুসরণ করতে পেরেছেন। গাঁয়ের লোকের দৃষ্টিতে গ্রাম্য জীবন এবং পরিবেশ-প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলার জন্য জসীমউদ্দীন বিশেষভাবে পরিচিত। এই সুখ্যাতি তাকে পলস্নীকবি উপাধি এনে দিয়েছে। তার কাব্যের গঠনপ্রণালী এবং বিষয়বস্তু পাঠককে বাংলা লোকসাহিত্যের প্রগাঢ় আস্বাদন এনে দেয়। 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থকে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। কবি জসীমউদ্দীন লোকসাহিত্যের অনেক কিছু উদ্ধার করেছেন বা সংগ্রহ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পাদনাও করেছেন। সম্পাদনায় অবশ্য তিনি সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিকতা এড়িয়ে (বলা যায় বিতর্ক এড়ানোর জন্য) সতর্ক হয়ে সম্পাদনা করেছেন। কিছুক্ষেত্রে তার মতো করে সম্পাদনা করেছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত, দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে জসীমউদ্দীন কাজ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একজন সংগ্রাহকও। তিনি ১০,০০০ এরও বেশি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, যার কিছু অংশ তার সঙ্গীত সংকলন 'জারি গান' এবং 'মুর্শিদা গান'- এ স্থান পেয়েছে। তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের বিশদ 'ব্যাখ্যা এবং দর্শন' খন্ড আকারেও লিখে গেছেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের নির্দেশে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কবি ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিটি পলস্নীগ্রামে অবস্থান করেন, সে সময় কবি এই নবধারা তার বাংলা ভাষা শব্দ ও রীতির ব্যবহার, শব্দ নির্বাচন, প্রয়োগ রচনা রীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা শাশ্বত শব্দ ও রীতি তাকে আকৃষ্ট করে মূলত লোকসাহিত্য সংগ্রহকে ও গবেষণার কাজ করার ফলে। এ হলো লোকসাহিত্য ঐতিহ্য পুনঃনির্মাণ। জসীমউদ্দীন তা-ও করেছেন। তিনি বলেছেন, লোকসাহিত্যকে বা লোকসঙ্গীতকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করার অনেক বড় ধরনের অসুবিধা আছে। কারণ প্রায়শই তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচির সঙ্গে মেলে না। তাই এ ধরনের রচনা নবায়ণে তার অনেকগুলো পদ্ধতি ছিলো। একগুচ্ছগান সংগ্রহ করে তার মধ্যে যেগুলো শহরের রচনার লোকদের রুচির সঙ্গে খাপ খায়, সেগুলোই বেছে নিতেন। গ্রাম সাহিত্য থেকে অশ্লীল বা আপত্তিকর এবং খুব অশ্লীল অংশ বাদ দিয়ে ভদ্র সমাজের উপযোগী করে তুলতেন। কখনো কৃষকের পর্ণ কুটিরে গিয়ে হয়তো একটি লোকগীত শিখতেন...। যার সুর তাকে আকৃষ্ট করতো, কিন্তু এর বাণী ছিলো স্থূল এবং অস্পষ্ট। তাই তাতে নতুন শব্দ যোগ করে শিক্ষিত রুচির উপযোগী করে তুলতেন। কখনো এমনও হয়েছে যে গ্রামবাসী একখানা গান দিয়েছে, সে শুধু সুরটা জানে এবং গানের দু-চার লাইন মাত্র মনে রাখতে পেরেছে। ভাব বজায় রেখে গানের বাকি অংশটা তৈরি করে নিয়েছেন। জসীমউদ্দীনের এই আধামৌলিক গানগুলো শিক্ষিত জনসাধারণ গ্রহণ করছে এবং সঙ্গে তা গ্রামীণ জনসাধারণেরও পছন্দ হয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ থেকে তার সৃষ্টির উৎস যেমন বোঝা যায়, তেমনি 'যে নগর ও গ্রাম এবং আধুনিক ও সনাতন ধারার বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে' একটা একক জাতীয় সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়েছে। কবি জসীমউদ্দীন শুধু বড় মাপের কবি নন, একজন সুখ্যাত গল্পকার হিসেবেও তিনি চির অম্স্নান হয়ে আছেন বাংলা ভাষাভাষি বাঙ্গালির কাছে। অসংখ্য শ্রোতাপ্রিয় গানের স্রষ্টা পলস্নীবাংলার সুখ-দুঃখের কবি জসীমউদ্দীন। পলস্নীগীতি, দেশেরগান বা ধর্মীয় অনুভূতির গানগুলো অনেক সুন্দর। যেমন বলা যেতে পারে- 'ছলছল কলকল নদী করে টলমল.../ ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে... কিংবা কি বলবি সোনার চাঁদ... অথবা তোরা কে কে যাবি লো জল আনতে.../নিশিতে যাইও ফুল বনে গো ভোমরা, নিশিতে যাইও ফুল বনে.. আবার রঙ্গিলা রঙ্গিলারে'। ইসলামি কিংবা আধ্যাত্মিক গানেও জসীমউদ্দীন সমান দক্ষতায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেখিয়েছেন। ইসলামী কয়েকটি স্মরনীয় গান- 'খোদার ঘরে নালিশ করতে দিল না আমারে। পাপ পূণ্যের বিচার এখন মানুষে করে।...,/রসূল নামে.../ যোগী ভিক্ষা ধরো../ আগে জানিনারে দয়াল তোর পিরিতে'... মতো জনপ্রিয় অনেক গান উপহার দিয়েছেন কবি। বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের গায়ক আব্বাসউদ্দীন, তার সহযোগিতায় কিছু বিশেষত ভাটিয়ালি ধারার অবিস্মরণীয় লোকগীতি নির্মাণ করেছেন। জসীমউদ্দীন রেডিওর জন্যও আধুনিক গান লিখেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন তিনি বহু দেশাত্বাবোধক গান লেখেন। লোকজীবনের রূপায়ণ ও লোকদর্শনের প্রকাশ জসীমউদ্দীনের গানের প্রধান উপজীব্য। গীতিকবিতা উপাদান, চিত্রময়তা বা বৈশিষ্ট্যে সেসবের চেয়ে কোনোভাবে পিছিয়ে- এ কথা বলার নূ্যনতম অবকাশ নেই। লালনকে আর লালনের দর্শনকে অনুভব করেছেন আত্মার গভীর থেকে। এ কারণেই তার গানে লালনের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। এমনকি জসীমউদ্দীনের স্মৃতিকথায় ব্যক্তি লালনকেও গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে জসীমউদ্দীন কাজ করেছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে। লোকসাহিত্য সংগ্রাহক শেকড়সন্ধানী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা জসীমউদ্দীনের লোকগান রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে বলে ধরে নেওয়াই যেতে পারে। সংগৃহীত দশ সহস্রাধিক লোকসঙ্গীতের আংশিক তার সম্পাদিত সঙ্গীত সংকলন 'জারি গান'(১৯৬৮) এবং 'মুর্শিদী গান'(১৯৭৭)-এ স্থান পেয়েছে। জসীমউদ্দীন প্রাইড অব পারফরমেন্স পুরস্কার (১৯৫৮), একুশে পদক (১৯৭৬) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর, ১৯৭৮) পান। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীমউদ্দীনকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ বাংলার এ পলস্নীকবি ঢাকায় মৃতু্যবরণ করেন। কবির কবর কবিতা অনুযায়ী ফরিদপুরের তাম্বুলখানায় নিজ বাড়িতে ডালিম গাছের তলায় কবিকে সমাহিত করা হয়। শুধু লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, কবি জসীমউদ্দীনের সকল লেখা সমসাময়িক ও প্রাণবন্ত। তিনি দেশের মানুষের কথা, তাদের জীবনযাপনের কথা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। গান ও কবিতায় তুলে এনেছেন লোকজ উপাদানের প্রাচুর্য। কবি জসীমউদ্দীন পালাগান, গাজীর গান, লোকগীতি বা জারী-সারির আসরে যোগ দিতেন এবং তা উপভোগ করতেন। আবার নিজের বাড়িতেও লোকসাহিত্যের বা উলেস্নখিত গানের আসর বসাতেন। লোকসগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তিনি। তার এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে আমন্ত্রিতও হতেন। এসব ক্ষেত্রে আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। কবি জসীমউদ্দীনকে লোকসংগীতের প্রবাদপুরুষও বলা যায়।