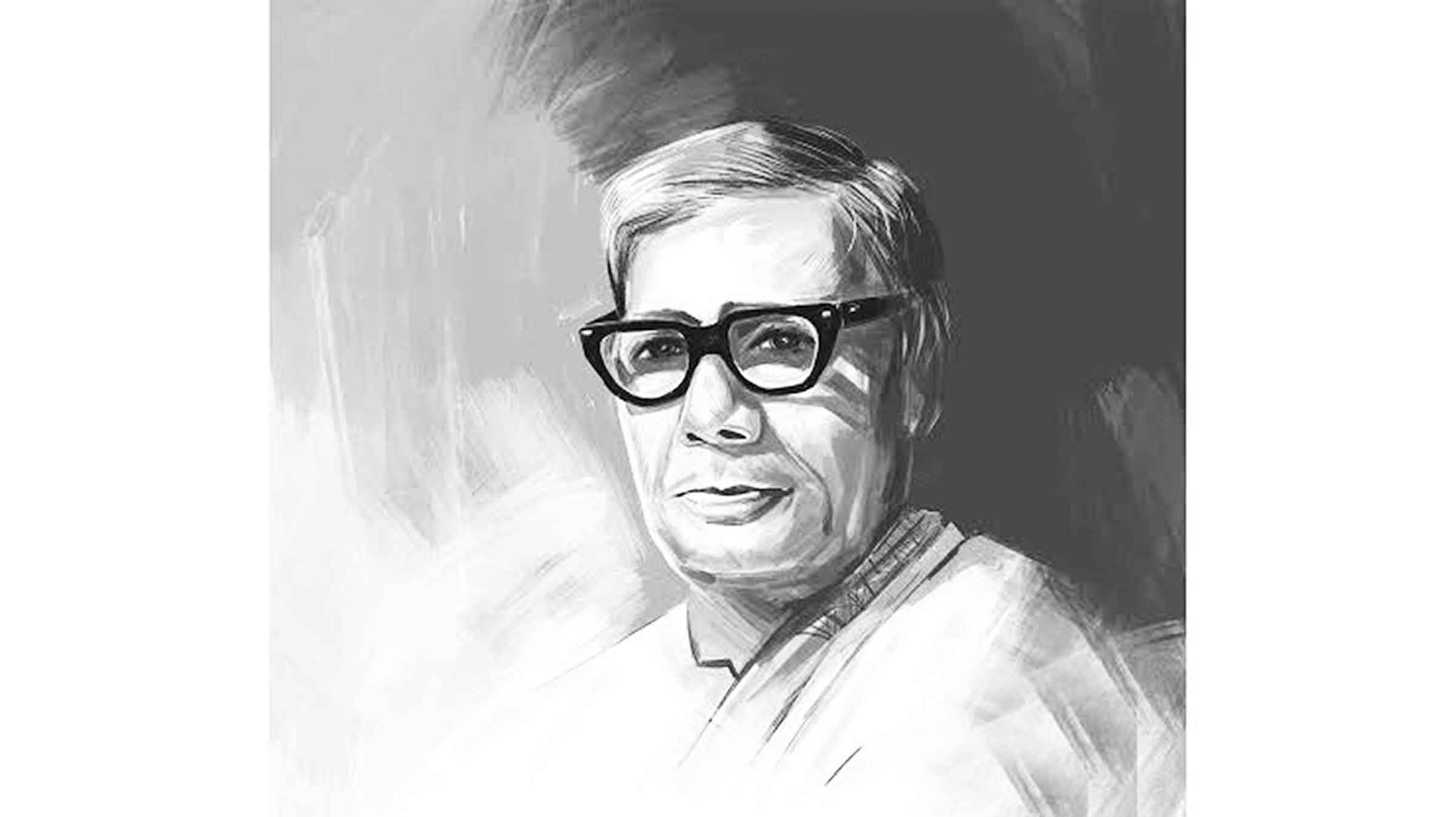

কবি জসীমউদ্দীন (জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯০৩- মৃতু্য : ১৩ মাচ, ১৯৭৬) পলস্নী প্রকৃতির নাড়ির বন্ধনকে দৃঢ় করেছেন। তিনি আবহমান বাংলার সবুজ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ও মনের মধ্যে সহজেই প্রোথিত হয়েছিল। এর প্রয়োগ তার কবিতা ও সাহিত্যে ধরা দেয়। কবি জসীমউদ্দীনের অনেক গান জনপ্রিয় ও অমর। গানগুলো 'পলস্নীগীতি' নামেই পরিচিত। এসব গানে লোকজ ও দেশজ উপাদানে ভরপুর। এমনকি তার ইসলামী গানেও বেশ দেশজ উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। পলস্নীকে তিনি যথার্থভাবেই ধারণ করেছেন। ফলে, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় তাকে, গববঃ হঁৎংব ভড়ৎ ধ ঢ়ড়বঃরপ পযরষফ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ইউরোপীয় পাস্টারাল কবিতা খুবই বিখ্যাত। অনেক কবির পাস্টারাল কবিতা রয়েছে। ঈযরংঃড়ঢ়যবৎ গধৎষরবি-এর এমনই একটি কবিতা হচ্ছে, ঞযব চধংংরড়হধঃব ঝযবঢ়যবৎফ :ড় ঐরং খড়াব. কবিতাটির অংশবিশেষ, 'ঈড়সব ষরাব রিঃয সব ধহফ নব সু ষড়াব/ধহফ বি রিষষ ধষষ :যব ঢ়ষবধংঁৎবং ঢ়ৎড়াব,/ঞযধঃ ঠধষষবুবং, মৎড়াবং, যরষষং, ধহফ ভরবষফং,/ডড়ড়ফং, ড়ৎ ংঃববঢ়ু সড়ঁহঃধরহ ুরবষফং...' যেন কবি জসীমউদ্দীনের আখ্যানকাব্য 'নকশিকাঁথার মাঠ' এর 'বাঁশ কাটিতে যেয়ে রূপাই মারল বাঁশে দা,/তলা দিয়া যায় কাদের মেয়ে... হলদে পাখির ছা!/বাঁশ কাটিতে বাঁশের আগায় লাগল বাঁশের বাড়ি/চাষী মেয়ে দেখে তার প্রাণ বুঝি যায় চাড়ি...'। এ কাব্যটিতে গ্রামীণ উপাদানে ঠাসানো। স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে।

ব্যতিক্রমধর্মী উপমা নির্মাণে কবি জসীমউদ্দীন মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতায় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মিথ থেকে তিনি বেরিয়ে এসে উপমা হিসেবে ব্যবহার করলেন কলমি ফুল, লাউয়ের ডগা, মিষ্টি কুমড়ো, লাল মোরগ প্রভৃতির মতো আশপাশের গ্রামীণ উপাদানে। পাশে সরিয়ে দিলেন চাঁদ, পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদীর মতো উপাদান বা উপমা। বুলবুলি, পাপিয়া, দোয়েল পাখির পরিবর্তে উপমা হিসেবে হলদে পাখি, টিয়া পাখি ব্যবহার দেখা যায় জসীমের কবিতায়। 'কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মতো, তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ, লাল মোরগের পাখার মতো, হাউই ফোটার মতো, করুণার মতো, পউষ রবির হাসির মতো, হাবা মেয়ের এলো মাথার সিঁথির মতো, বৃষ্টি শিলার মতো, হঁ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মতো, লুবানেরি ধুয়ার মতন, বেহুঁশ পতঙ্গের মতো, বউ কথা কও পাখির মতো উপমা ব্যবহারে নতুনত্ব দেখতে পাই। এসব যে উপমা হিসেবে বহুল ব্যবহার করা যায় তা দেখিয়েছেন জসীমউদ্দীন। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ আরও বেশি দেশজ উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন।

জসীমউদ্দীনের আখ্যানমূলক কাব্য চারটি হচ্ছে: 'নকশিকাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৩), 'সকিনা' (১৯৫৯),ও 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩)। আখ্যানমূলক কাব্যগুলোর শব্দাবলি বা উপাদানগুলো আশপাশের; সবুজ বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু মাইকেল, নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি আখ্যান বা কবিতায় রামায়ণ-মহাভারত, লোকপুরাণ বা ধর্মীয় ঐতিহ্যের কাছে হাত পেতেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম জসীমউদ্দীন ব্যতিক্রম ও অনন্য। তার আখ্যানকাব্য জনপ্রিয়তা ও নির্মাণশৈলীতে অনন্য। জীবনানন্দ দাশও গ্রামবাংলার উপাদান নিয়ে কবিতা নির্মাণ করেছেন; তবে তার আখ্যানকাব্য নেই। জসীমউদ্দীনের অন্ত্যমিলের কবিতাগুলো কানে সুমধুর ঝংকার তোলে। নকশিকাঁথার মাঠ সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। সোজন বাদিয়ার ঘাট-ও জনপ্রিয় কাব্য। এ দুটি আখ্যানকাব্যে হিন্দু-মুসলিমদের সহাবস্থান, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তৎকালীন পরিবেশ ও ঘটনা পরিক্রমায় লিখিত। কবি জসীমউদদীনের নকশিকাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সখিনা ইত্যাদি কাহিনী কাব্য এদিক হিসাবে সম্পূর্ণ নতুন। আধুনিক বাংলা কাব্যে যারা আখ্যান-কাব্যের রচয়িতা তারা কেউই জসীমউদ্দীনের মতো এভাবে মৌলিক কাহিনী নির্মাণ করেননি। এসব আখ্যানকাব্যের মূল উপাদান লোকজ থেকে নেওয়া। অন্যেরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় সম্পর্কিত কাহিনী থেকে নিয়েছেন। কিন্তু কবি জসীমউদ্দীন নিয়েছেন ঘর থেকে, গ্রাম থেকে, পলস্নী গ্রামবাংলা থেকে। রাখালী, বালুচর, ধানখেতসহ অন্যান্য কাব্যের কবিতার ক্ষেত্রেও একই। কাহিনী বিন্যাসে, ভাষা ব্যবহারে এবং উপমা-চিত্রকল্পে তার রচনায় লোক-কাব্য, পুঁথি-সাহিত্য, লোক-সঙ্গীতের কিছু প্রভাব থাকলেও তিনি মৌলিক ও অনন্য।

আধুনিক কবিতায় অলংকারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কবি জসীমউদ্দীন কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা, সমসোক্তি ও অন্যান্য অলংকারের যুঁৎসই ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখা যায়। তার অলংকারের বেশিরভাগ উপাদানই লোকজ। যুঁতসই উপমা ও অনুপ্রাসের ব্যবহার কবিতার শিল্পগুণকে উন্নীত করেছে। প্রতিনিধি হিসেবে কিছু উলেস্নখ করছি : 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া', 'লাল মোরগের পাখার মতো ওড়ে তাহার শাড়ি', 'কচি কচি হাত-পা সাজুর সোনার সোনার খেলা, (যমক)/তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঝের বেলা', 'তুলসী ফুলের মঞ্জুরি কি দেব দেউলেত ধূপ', 'কালো মেঘা নামো নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো', 'বাজে বাঁশী বাজে, রাতের আঁধারে, সুদূর নদীর চরে,/উদাসী বাতাস ডানা ভেঙে পড়ে বালুর কাফন পরে'-(সমাসোক্তিসহ), 'চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন পরি।/দুর ছাই, কিংবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি (উপমা ও অনুপ্রাস প্রয়োগ, পলস্নী জননী, রাখালী)', 'হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুফু, সাত বছরের মেয়ে/ রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল বেহেস্তের দ্বার বেয়ে (অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ, কবর/রাখালী)', 'হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নায় জাল পাতি, / টেনে টেনে তবে হয়রান হয়ে, ডুবে যায় সারারাতি (সমাসোক্তির প্রয়োগ, নকশিকাঁথার মাঠ)', 'উদয় তারা আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পূবের পথে,/ ভোরের সারথী এখনো আসেনি রক্তঘোড়ার রথে ( সোজন বাদিয়ার ঘাট)'।

রূপক, উপমা, প্রতীক, রূপকল্পের বিচিত্র, নৈপুণ্যপূর্ণ ব্যবহার আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আগের যুগেও এর ব্যবহার ছিল। চিরচেনা পরিবেশ নিয়ে জসীমউদ্দীনের কবিতার চিত্রায়ন খুব স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে হয়। আশপাশের লোকজ উপাদানের এমন কিছু কবিতাংশ তুলে ধরছি:

(১) মাঠের যত না ফুল লয়ে দুলী পরিল সারাটি গায়,

খোঁপায় জড়ালো কলমীর লতা, গাঁদা ফুল হাতে পায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট]

(২) পথের কিনারে পাতা দোলাইয়া করে সদা সংকেত

সবুজে হলুদে সোহাগ ভুলায়ে আমার ধানের খেত।

[ধানখেত]

(৩) এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,

কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!

কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,

তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।

জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,

গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।

বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,

বিজলী মেয়ে পিছে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।

[নকশিকাঁথার মাঠ]

(৪) রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,

এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।

'কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙ্গল দিয়ে খেলি,

নিড়িয়ে দেই ধানের খেতের সবুজ রঙের চেলি'।

... খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,

সারাটা দিন খেলে জানি জানিইনেক বসা।

[রাখাল ছেল : রাখালী]

বলে রাখি, উলিস্নখিত কবিতাংশ জসীমউদ্দীনের কবিতার প্রতিনিধি হিসেবেই ধরে নেওয়া শ্রেয় হবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা তার সমসাময়িক কবিদের কাব্যরীতির অনুসরণ-অনুকরণ না করে লোক-ঐতিহ্যের ধারা নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন কবি জসীমউদ্দীন। মহাযুদ্ধোত্তর 'গ্রামে ফিরে যাও' আহ্বান ছিল। ফলে কর্মজীবনে প্রাচুর্য ও আয়েশি আসলেও তিনি পূর্বের ধারণ করা লোকজ ও দেশজ উপাদান নিয়েই কবিতা ও সাহিত্যের পুষ্টতা দিয়েছেন। খুব সফলভাবেই তিনি লোকজজীবন ও দেশজ সংস্কৃতিনির্ভর বিষয়বস্তু কাব্যে রূপ দিয়েছেন।